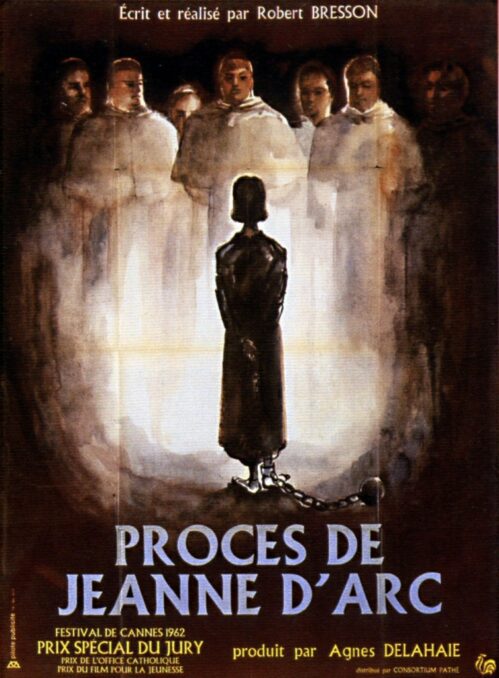

PROCES DE JEANNE D’ARC

1962 – France

Fiche technique

Réalisé par Robert Bresson

Scénario de Robert Bresson et Pierre Champion d’après les minutes originales du procès de Jeanne D’Arc

Musique de Francis Seyrig

Avec Florence Delay (sous le nom de Florence Carrez), Jean-Claude Fourneau, Roger Honorat, Marc Jacquier

Durée : 1h05

Synospis :

© MK2 – Tous droits réservés

Contexte historique

L’incroyable épopée guerrière de Jeanne d’Arc fait entrer la Guerre de Cent ans, qui fait rage depuis 1337 entre les Capétiens et les Plantagenêt, dans sa phase ultime. Capturée par les Anglais pendant le siège d’Orléans le 23 mai 1430, celle que l’on appelle la “pucelle” subit à Rouen un procès aussi politique que religieux à partir du 9 février 1431. Abandonnée par le roi de France qu’elle a contribué à faire sacrer et livrée à la vindicte d’un tribunal ecclésiastique à la solde des Anglais, cette figure emblématique de l’Histoire de France, canonisée en 1920, finit suppliciée au bûcher le 30 mai 1431.

Contexte de production

Lorsque ce Procès de Jeanne d’Arc sortit en salle en 1962, le film marqua un tournant majeur dans la représentation du Moyen Age par le Cinéma français, jusque là majoritairement influencé par l’imagerie d’Épinal et contaminé par les codes génériques du “Cape et d’épée”. Militant du réalisme cinématographique et proche des courants esthétiques de la Nouvelle Vague, Robert Bresson opère un changement radical dans l’iconographie de cette figure mythique de l’Histoire de France. Refusant systématiquement toute forme d’héroïsation, de psychologie inutile ou de traitement sulpicien, le réalisateur décide de recentrer l’action du film sur la dernière partie de la vie de la Pucelle en s’appuyant sur les fameuses minutes originales de son procès. Filmée dans un huis clos en décor réel (dans les froides et austères pièces du château de Beynac) et dans une mise en scène épurée renforcée par les contrastes du noir et blanc autant que par le jeu dénoué d’émotion des acteurs à la limite de la récitation, Florence Delay débarrasse le personnage de son aura légendaire pour n’en garder que l’humanité brute, celle d’une jeune fille fragile et engagée, intelligente et martyrisée par l’instrumentation politique et religieuse, par l’obscurantisme de son époque.

Anecdotes

Si les révolutions artistiques de l’après-guerre devaient forcément avoir un impact sur la façon avec laquelle le 7ème Art mettrait en scène l’Histoire, le portrait donné par Bresson de cette Jeanne fauchée en pleine jeunesse, passionnée, insolente et intrépide devant les hommes d’âge mûr à la sévérité accusatrice qui lui servent de juges est symptomatique de l’évolution sociale que connaissent les jeunes en général et les filles en particulier. A l’instar de la turbulente fille de Louis De Funès dans Le gendarme de St Tropez ou des velléités émancipatrices des personnages incarnés par Brigitte Bardot, les adolescentes de ce début des années 60 refusent de plus en plus de continuer à se conformer aux préceptes patriarcaux de la famille française traditionnelle. S’en suit alors une insubordination latente et progressive dont le Cinéma (en particulier comique et social) ne cessera de se faire l’écho durant les “Trente glorieuses”. La figure résistante et sans concession de la Jeanne d’Arc de Bresson, bien plus politique que religieuse, fait écho à ce changement culturel. Après tout, le réquisitoire des juges contre la jeune guerrière de Lorraine n’insiste-t-il pas sur son obstination à vouloir “porter l’habit d’homme” et, finalement, à ne pas se contenter à la place qui lui était réservée en tant que femme, enfant puis épouse et mère, dans cette société médiévale ? Pour le réalisateur de Mouchette (1967), Jeanne n’est pas une relique du Passé national. Elle est, au contraire, à l’avant-garde de la Modernité.