Hiroshima

en films

Le 6 août 1945 au matin, le bombardier B52 « Enola Gay » largue la première bombe atomique de l’Histoire sur la ville côtière d’Hiroshima. L’explosion nucléaire fait plus de 90 000 à 140 000 victimes et frappe l’opinion par l’ampleur des destructions. Et si la capitulation du Japon n’interviendra que quelques jours après le largage d’une seconde bombe atomique sur Nagasaki le 9 août, le bombardement d’Hiroshima demeure néanmoins dans la mémoire collective le moment où se termine la Seconde Guerre mondiale alors que commence l’ère nucléaire.

Ne retenant que la geste héroïque de l’US Air Force, les actualités cinématographiques américaines passent sous silence le sort des populations civiles. Perçu comme un mal nécessaire, la plupart des films pris à l’issue du bombardement le seront à des fins scientifiques afin de pouvoir permettre aux chercheurs de mesurer les conséquences de cette expérimentation. Un document témoigne de cette apparente amnésie des vainqueurs trop occupés à gérer la victoire sur l’adversaire nippon : Effets de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Commandé par l’amée américaine et tourné en octobre 1945 par Sueo Itô, le documentaire conserve pour la postérité les images des dégats matériels, ainsi que l’ampleur des destructions et les terribles brûlures des victimes auscultées par les médecins.

Si le bombardement d’Hiroshima est longtemps apparu pour les Américains comme un acte regrettable mais nécessaire pour mettre fin à la résistance des troupes impériales, cette apocalypse atomique demeure un traumatisme encore très présent dans la société japonaise. L’ambivalence fondamentale de cet événement va ainsi se reflèter dans la manière très différente avec laquelle les cinéastes occidentaux et orientaux vont aborder cet événement hors du commun.

Inspiré du recueil de témoignages publié en 1951 par Arata Osada : Les Enfants de la Bombe A : Testament des garçons et des filles d’Hiroshima et réalisé à l’initiative de l’Union Japonaise des Enseignants (UJE), Les enfants d’Hiroshima de Kaneto Shindo (1952) est la première œuvre à mettre en image l’explosion de la bombe sur Hiroshima. Malgré son souci de réalisme et une efficace intégration des images d’archives, le film déçoit par sa dimension mélodramatique et son refus d’afficher un réel point de vue politique.

Le documentaire rencontre la fiction dans "HIROSHIMA" de Hideo Sekigawa (1953)

L’année suivante, l’UJE confie à Hideo Sekigawa la réalisation d’Hiroshima, une nouvelle version du film de Shindo plus engagée et pacifiste dans laquelle le réalisateur met en cause l’administration américaine occupante accusée d’avoir utilisé les victimes comme cobayes avec la complicité des autorités nippones. Regards apeurés tournés vers le ciel, flash lumineux, dévastation nébulaire, ces deux films mêlant fiction et documentaire contribuent à fixer sur grands écran les éléments constitutifs de ce qui deviendra le point de vue des Japonais sur cette apocalypse nucléaire et pose les bases d’un appel à la Paix qui deviendra un mot d’ordre.

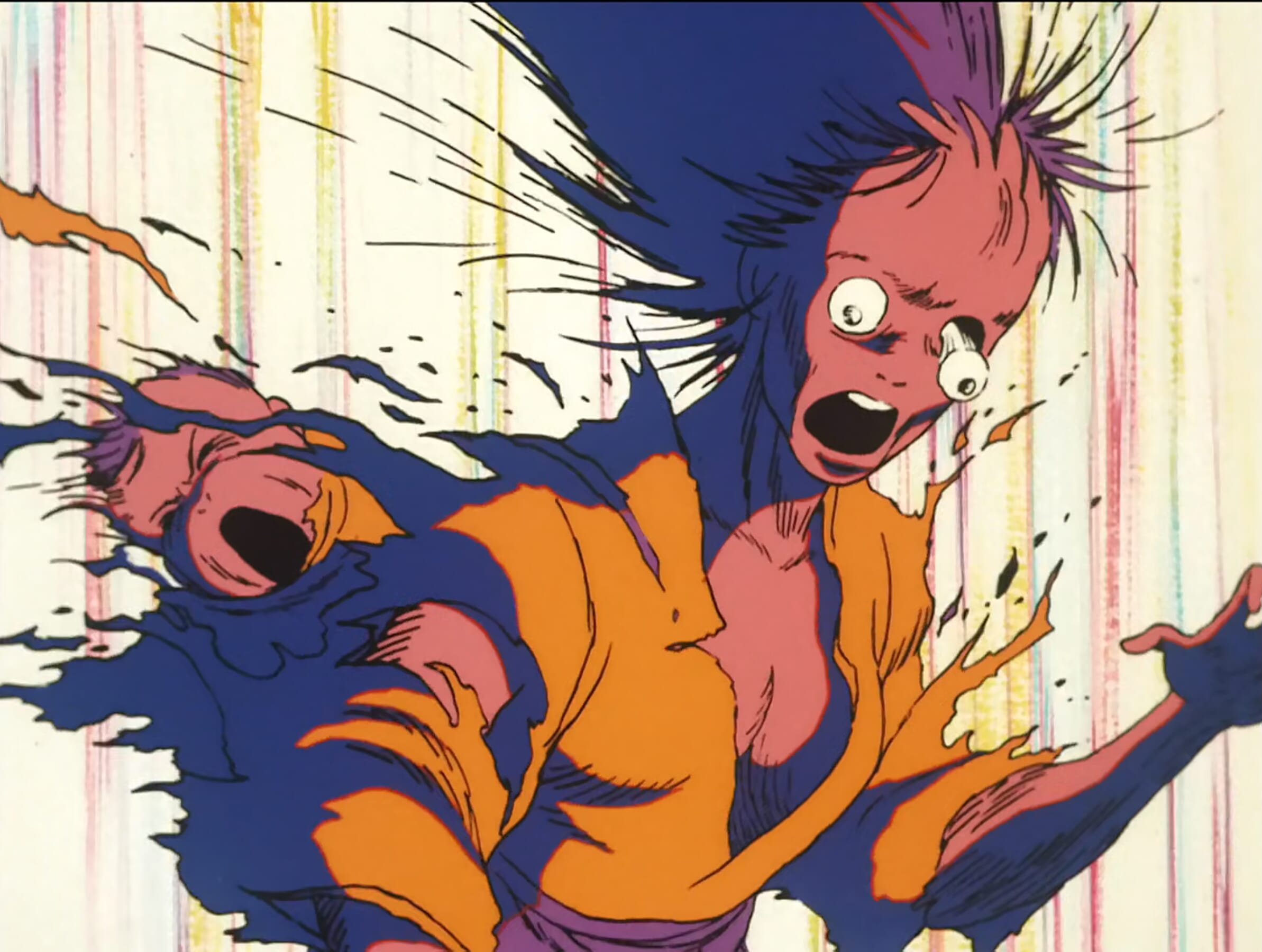

Adaptation animée du manga culte de Keiji Nakazawa sortie en 1983, Gen d’Hiroshima de Mori Masaki raconte le quotidien d’un jeune enfant confronté aux terribles conséquences sociales et humanitaires de la catastrophe dans un Japon à l’aube de la Reconstruction. Profitant des possibilités esthétiques permises par l’animation, le film décrit visuellement pour la première fois, de manière particulièrement crue et réaliste, la destruction des corps par les vagues de radiations (ébullition des tissus humains, explosion des organes ou encore délitement de la peau) dans une séquence dont l’horreur reste gravée dans les mémoires.

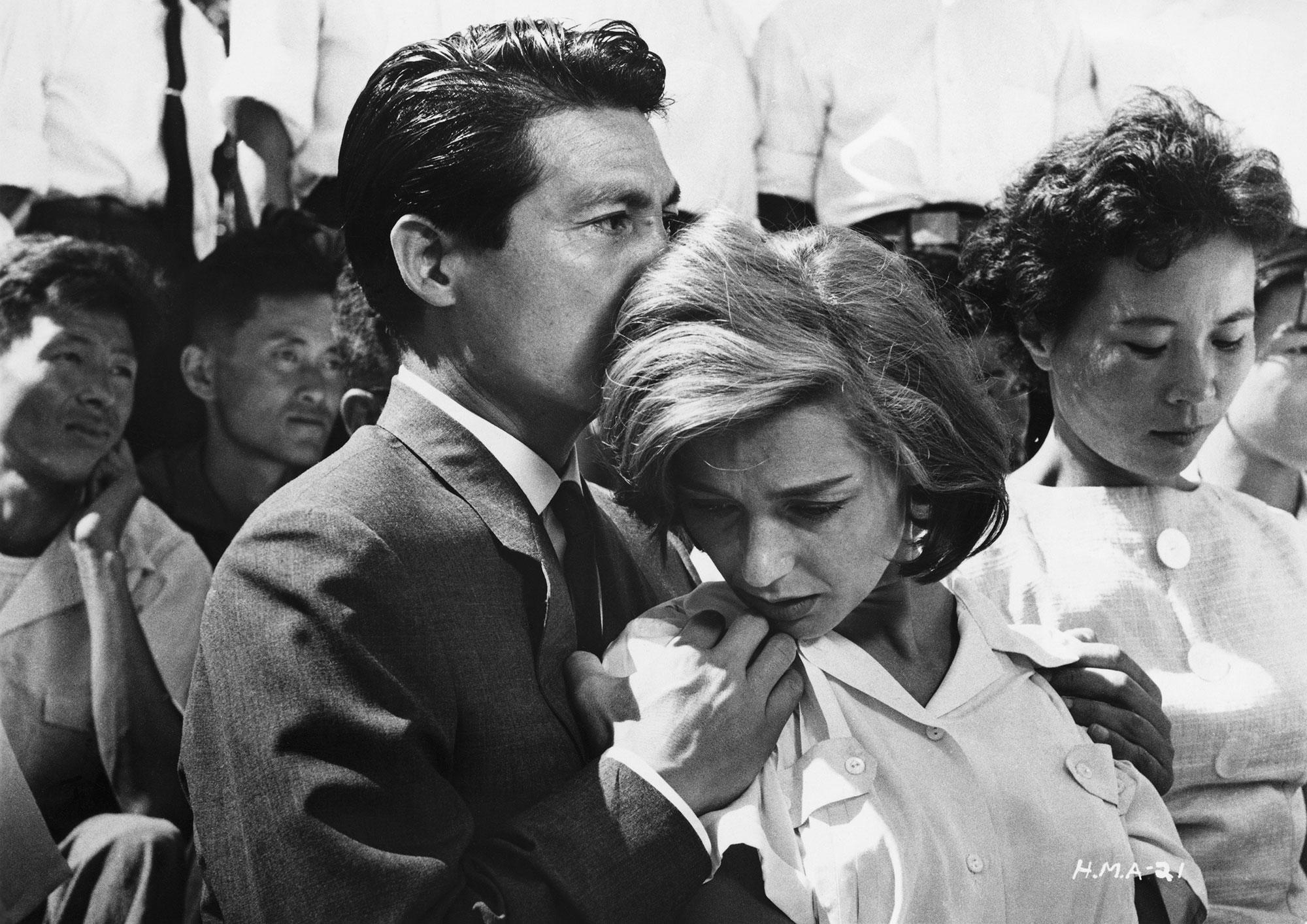

Alors que s’éloignent les fantômes de Passé et que s’éteignent peu à peu les derniers survivants, Shohei Imamura réalise Pluie noire en 1989 et se remémore le long calvaire des populations soumises à la contamination des pluies radioactives lâchées par le nuage atomique et qui se prolongèrent jusqu’à plusieurs années après l’explosion, irradiant les survivants et condamnant les victimes à de graves maladies sur plusieurs générations. Filmée en noir et blanc, l’une des scènes les plus frappantes et terribles du film est celle de la perte des cheveux des « hibakushas », les survivants de la tragédie d’Hiroshima.

Yoshiko Tanaka dans "PLUIE NOIRE" de Shoei Imamura (1989)

Côté américain, les cinéastes semblent plus s’intéresser à l’incroyable genèse de l’aube atomique qu’aux souffrances des habitants d’Hiroshima. Plusieurs œuvres se concentrent ainsi sur le fameux « Projet Manhattan » (nom de code secret donné à cette opération spéciale par l’armée américaine) et, en particulier, les membres illustres l’équipe du Professeur Robert Oppenheimer réunis par l’appareil militaire aux ordres de Washington. Dans Les maîtres de l’ombre, réalisé par Roland Joffe en 1989, le cinéaste explore les zones d’ombre du complexe militaro-industriel à l’origine de la conception de la bombe. Paul Newman y campe le colonel Leslie Richard Groves prêt à tout pour encadrer le travail des savants enfermés dans le fameux village secret de Los Alamos, au coeur du désert du Nouveau-Mexique.

Plus récemment, Christopher Nolan a triomphé avec Oppenheimer, son ambitieux biopic tournée en 70 mn. Le réalisateur de Dunkerque se penche sur les états d’âme du scientifique en particulier à l’occasion de sa confrontation avec Albert Einstein. Dans son film comme d’ailleurs dans la plupart de ceux évoquant la genèse du programme atomique, la tragédie des victimes est surtout évoquée dans le cadre d’une crise de conscience plus globale des scientifiques sur l’utilisation à mauvais escient des technologies qu’ils ont contribué à développer. Les hommes du projet Manhattan finissent ainsi par incarner la mauvaise conscience de l’Amérique, à l’instar des visions horrifiques qui assaillent le Oppenheimer campé par Cillian Murphy dans le film de Nolan.

Cillian Murphy dans "OPPENHEIMER" de Christopher Nolan (2023)

Mais au-delà du simple récit des événements, le 7ème Art contribue également à enrichir le débat sur l’héritage du 6 août 1945, entre mémoire et résilience. Dans Hiroshima, mon amour, adaptation du roman de Marguerite Duras réalisée en 1959 par Alain Resnais, le réalisateur de Nuit et brouillard filme la relation fusionnelle et éphémère entre une jeune actrice française interprétée par Emmanuelle Riva et un architecte japonais dont la famille a péri dans le bombardement, invitant le spectateur à une réflexion sur la rencontre, la Mémoire, la morale et l’humanité.

Plus récent, Lumières d’été de Jean-Gabriel Périot, co-production franco-japonaise sortie en 2017, se penche sur le pouvoir de la parole et la place du Cinéma dans le processus de résilience des survivants à travers l’enquête d’un jeune réalisateur parti à la recherche des derniers témoins du drame.

Alors que James Cameron se prépare à adapter The Last Train From Hiroshima, le roman de Charles Pellegrino sur les survivants des bombardements (sous le titre Ghosts of Hiroshima), la tragédie d’Hiroshima n’en finit pas de hanter notre mémoire et d’inspirer les futures générations de cinéastes.